90. L' Alignement Anglais de Saint Michel (2e partie)

- M Campbell

- 21 avr. 2025

- 45 min de lecture

Dernière mise à jour : 26 avr. 2025

En se faufilant vers Avebury, l'alignement de Saint-Michel serpente à travers un paysage façonné par le mythe, l'histoire et la géométrie sacrée. Des Cornouailles au Wiltshire, cet itinéraire traverse non seulement des sites préhistoriques, d'anciens fortifications et des églises médiévales, mais aussi un ensemble de dédicaces à saint Michel, tueur de diables ou de dragons, et, curieusement, à sainte Marie et, occasionnellement, à saint Georges, autre saint tueur de dragons. Ces sites, apparemment différents par leur fonction et leur âge, sont reliés par un élément aussi simple et mystérieux que leur position dans le paysage.

Les recherches menées sur les différents alignements de Saint-Michel ont été principalement menées en dehors du milieu universitaire. Katherine Maltwood a fait allusion à la ligne anglaise dans son Guide du Temple des Étoiles de Glastonbury (1935), repris par John Michell dans son ouvrage View Over Atlantis en 1969. Quelques années plus tôt, en 1966, Jean Richer avait publié sa Géographie Sacrée du Monde Grec, qui examinait les alignements entre les lieux sacrés grecs, et en 1977, son frère Julien avait écrit sur un alignement traversant les îles grecques qui pourrait s'étendre jusqu'au Mont Saint-Michel et au-delà, jusqu'au mont Saint-Michel et à Skellig Michael. Plus récemment, Lucas Mandelbaum (The Axis of Mithras: Souls, Salvation, and Shrines Across Ancient Europe, 2016) et Yuri Leitch (The Terrestrial Alignments of Katherine Maltwood and Dion Fortune) ont contribué à cette recherche.

L'un des éléments qui rendent cet alignement remarquable n'est pas seulement la densité des sites significatifs qui le bordent, mais aussi sa précision. Nombre de ces sites s'étendent sur une ligne droite quasi parfaite qui traverse le sud-ouest de l'Angleterre, reliant le sanctuaire côtier du Mont Saint-Michel au grand complexe néolithique d'Avebury. Et cet alignement ne s'arrête pas là. Il se poursuit au-delà d'Avebury vers certains des sites antiques les plus énigmatiques de Grande-Bretagne, laissant entrevoir une logique oubliée depuis longtemps, peut-être millénaire. Dans la Premiere Partie, nous avons tracé l'itinéraire du Mont Saint-Michel à Avebury. Dans cette deuxième partie, nous revisitons les sites clés entre les Cornouailles et le Wiltshire, contextualisons la possibilité d'un tel alignement en examinant les preuves d'une géométrie paysagère ancienne répandue, spéculons sur l'importance de Saint-Michel et examinons ce qui se trouve au-delà d'Avebury.

Récapitulatif de l'alignement entre la côte cornouaillaise et Avebury

L'alignement anglais de Saint-Michel est un chemin qui commence en Cornouailles, sur l'île spectaculaire de marée du mont Saint-Michel, et sur un cairn près de Land's End, Carn Lês Boel, et s'étend jusqu'à l'immense henge d'Avebury. Traversant approximativement le sud-ouest de l'Angleterre, l'alignement traverse :

Relubbus et le Palet du Géant à Carwynnen ;

Les cercles de pierres des Hurlers sur la lande de Bodmin, l'un des sites préhistoriques les plus énigmatiques de Cornouailles ;

Le château de Restormel, autrefois important château normand de forme parfaitement circulaire ;

Le légendaire Glastonbury Tor, avec sa tour Saint-Michel en ruine s'élevant au sommet, le Tor lui-même semblant orienté vers l'alignement ;

Burrow Mump, une autre colline sacrée surmontée d'une chapelle en ruine dédiée à Saint-Michel ;

Athelney, une ancienne île des Somerset Levels à la signification historique profonde, célèbre pour avoir été la cachette du roi Alfred ;

Cadbury Castle, dans le Devon, une colline fortifiée moins connue surplombant la vallée de l'Exe, distincte de son homonyme plus célèbre du Somerset.

De là, l'alignement se déplace vers le nord-est jusqu'à Avebury, passant par plusieurs autres fortifications et sites préhistoriques : Lethen Castle, Cambria Farm, Roundway Down (Oliver's Castle) et St Stephen's Beacon. En cartographiant ces sites, un autre fait curieux apparaît. Il existe deux lignes presque parallèles, chacune commençant sur la côte des Cornouailles et convergeant vers Avebury. L'une part de Carn Lês Boel, un affleurement préhistorique à flanc de falaise près de Land's End. L'autre part de Saint Michael's Mount. Toutes deux suivent des azimuts presque identiques, intégrant des sites antiques et médiévaux, et continuent finalement vers Bury St Edmunds et la côte du Norfolk. Glastonbury Tor et Burrow Mump, parfaitement alignés avec Avebury, sont légèrement décalés par rapport à la ligne au départ de Saint Michael's Mount, mais sont exactement sur la ligne à partir de Carn Lês Boel.

Glastonbury et Athelney étaient autrefois des îles émergeant du paysage marécageux des Somerset Levels, et toutes deux sont imprégnées de traditions spirituelles et historiques. Leur emplacement sur cet alignement ajoute une touche de mystère supplémentaire. Les images ci-dessous montrent des sections de l'alignement, avec un peu plus de détails, en commençant par le sud-ouest et en remontant vers le nord-est.

Les images montrent deux lignes, suivant un azimut similaire et intégrant des sites antiques et médiévaux majeurs, presque parallèles l'une à l'autre, pour finalement fusionner progressivement à l'approche de Norfolk. Si de nombreux sites importants se trouvaient sur ou à proximité de la ligne reliant Saint Michael's Mount à Avebury, d'autres, parfaitement alignés entre eux et Avebury, comme Burrow Mump et Glastonbury Tor, se trouvent sur une ligne légèrement séparée. Celle-ci débute à Carn Lês Boel, un site préhistorique perché sur une falaise près de Land's End, et se poursuit jusqu'à Avebury, site immense qui permet le passage des deux lignes. Sur les schémas ci-dessus, la ligne partant de Saint Michael's Mount est en rouge et l'autre en vert. Sur la capture d'écran Google Earth ci-dessous, seuls les sites principaux sont indiqués le long du premier tronçon de la ligne.

Une ligne reliant Carn Lês Boel au centre d'Avebury traverse des sites clés tels que Glastonbury Tor et Burrow Mump, qui abritent tous deux des chapelles en ruines dédiées à Saint-Michel à leur sommet. Ceci est illustré par les images ci-dessous, la ligne étant en jaune.

Pour calculer l'azimut de ces lignes, seuls les sites les plus importants ont été pris en compte, à savoir Saint Michael's Mount, The Hurlers, Burrow Mump, Glastonbury Tor et Avebury. Pour établir une ligne de base, l'azimut du Mont Saint-Michel vers plusieurs sites clés a été relevé sur Google Earth :

Mont Saint-Michel → The Hurlers : 58,31°

Mont Saint-Michel → Burrow Mump : 58,64°

Mont Saint-Michel → Glastonbury Tor : 58,70°

Mont Saint-Michel → Avebury (centre) : 58,82°

Mont Saint-Michel → Avebury (côté sud-est) : 58,87°

Mont Saint-Michel → Bury St Edmunds (cathédrale) : 58,9°

Ces sites forment un motif linéaire saisissant, tous situés à une fraction de degré près les uns des autres. Cet alignement comprend notamment plusieurs sites dédiés à Saint-Michel : Glastonbury Tor, Burrow Mump et le Mont Saint-Michel, ainsi qu'une église dédiée à Saint-Michel à Othery. Il existe également des églises dédiées à saint Georges, un autre tueur de dragons, et trois à sainte Marie, ainsi que d'autres églises portant diverses autres dédicaces, incluses si elles étaient placées sur la ligne. L'augmentation progressive des azimuts entre Saint Michael’s Mount et Bury St Edmunds, allant de 58,31° à 58,90°, n'est pas aléatoire, mais reflète la géométrie attendue d'un alignement de grand cercle sur une Terre courbe.

Si l'on prend Carn Lês Boel comme point de départ alternatif, on obtient des azimuts similaires à ceux d'Avebury et de Bury St Edmunds.

Carn Lês Boel → Glastonbury Tor (centre) : 59,13°

Carn Lês Boel → Burrow Mump (centre) : 59,12°

Carn Lês Boel → Avebury (centre) : 59,12°

Carn Lês Boel → Bury St Edmunds : 58,92°

Carn Lês Boel → Les Hurlers : 59,46°

Avebury

Avebury est un immense henge comprenant trois cercles de pierres, dont l'un est le plus grand de son genre. Tout autour, un ensemble de sites antiques, allant des tumulus aux cercles de pierres plus petits, en passant par des fortifications et des tertres, comme l'énigmatique Silbury Hill. Bien qu'étant l'un des sites mégalithiques les plus importants, Avebury a été vandalisé pendant des siècles. La minuscule chapelle qui se dresse en son centre est en partie constituée de pierres du cercle, tout comme une partie du village. Les croyances religieuses ont été un facteur déterminant dans la destruction des pierres, dont la plupart ont aujourd'hui disparu. La chapelle peut être considérée comme une célébration de cet ancien temple, ou comme une célébration de la soumission du henge à une vision du monde différente. Cette vision n'est pas nécessairement très différente de celle qu'auraient pu défendre les agriculteurs néolithiques, qui ont transformé le paysage des forêts en champs. Mais elle est peut-être en contradiction avec une vision plus ancienne, qui pourrait encourager la protection et l'admiration du monde naturel, et qu'un réseau de sites antiques aurait pu servir autrefois. Il est tentant d'imaginer une époque où les forêts couvraient encore une grande partie de ces îles, et où la vénération de la Terre Mère aurait pu jouer un rôle majeur dans l'approche des populations vis-à-vis de leur environnement. Sa rétrogradation a peut-être ouvert la voie à des religions qui ont permis la destruction du monde naturel et, à terme, celle des structures mégalithiques. Elle a peut-être coïncidé avec l'agriculture et la déforestation à grande échelle. Si les henges et les cercles de pierres sont, comme le suggèrent les archéologues, contemporains de l'introduction de l'agriculture, alors ces prouesses techniques du Néolithique avaient peut-être un objectif similaire à celui de la construction de grandes églises et abbayes sur les sites de grands temples païens : s'approprier et dominer un lieu déjà considéré comme sacré par une culture antérieure. La présence de la chapelle à Avebury soulève la question : qu'est-ce qui rend un lieu sacré, si ce n'est l'idée qu'il l'a toujours été ?

Il est intéressant de comparer la construction d'une chapelle à Avebury à celle des églises et chapelles situées sur d'autres sites importants le long de l'alignement, tels que Glastonbury Tor et Burrow Mump. Certaines églises que nous découvrons le long du chemin, même celles qui ne sont pas perchées au sommet d'une colline, doivent sûrement marquer l'emplacement de sites préhistoriques détruits depuis longtemps. Il est donc important de les considérer comme aussi importantes que de potentiels vestiges de structures mégalithiques pour comprendre le paysage. Cela est particulièrement vrai pour les églises dédiées à Marie, les temples romains dédiés à Vénus, par exemple, ou d'autres figures religieuses féminines importantes, qui pourraient marcher dans les mocassins de divinités disparues de la Terre Mère. Quant à l'archange Michel, si important dans ce paysage néolithique, il se peut qu'il emprunte lui aussi un chemin autrefois emprunté par un fils ou un consort de la Terre Mère, comme Horus ou Osiris pour Isis, ou Attis pour Cybèle, Jupiter pour Junon ou Vénus ; Zeus pour Héra ou Aphrodite, ou Adonis pour Aphrodite et Perséphone, Dumuzid pour Inanna/Ishtar, Shiva pour Parvati. Dans ce cas, il pourrait y avoir un lien avec les planètes Mars et Vénus. Ou peut-être certains sites associés à l'archange Michel étaient-ils autrefois liés à ceux aujourd'hui dédiés à Marie comme frère et sœur, comme Apollon à Artémis, au soleil et à la lune. Comme l'archange Michel, plusieurs de ces divinités masculines sont associées à des sommets de collines, des montagnes et des rochers, comme Attis, Jupiter et Shiva par exemple. En France et en Italie, de nombreuses collines sont d'ailleurs encore connues sous des variantes du nom de Jupiter. Contrairement à Jupiter, cependant, l'archange Michel n'a pas de genre, bien qu'il soit généralement représenté comme un beau jeune homme, comme Adonis ou Attis, dieux de la végétation.

La destruction de tant de pierres à Avebury rappelle que, pendant très longtemps, les sites antiques ont été négligés et que les destructions ont été impunément commises, et continuent de l'être. William Stukeley écrit à propos de la destruction d'Avebury :

Juste avant ma visite, afin d'en préserver le souvenir, les habitants avaient pris l'habitude de démolir les pierres, principalement par convoitise du peu de terrain sur lequel elles se trouvaient. Ils creusèrent d'abord de grandes fosses dans la terre et les enterrèrent. Le coût du creusement de la tombe équivalait à plus de trente ans d'acquisition de l'emplacement qu'ils occupaient lorsqu'ils se tenaient debout. Ensuite, ils découvrirent l'art de les brûler, ce qui a causé des ravages catastrophiques dans ce célèbre temple. Un certain Tom Robinson, l'Hérostrate d'Abury, est particulièrement réputé pour ce genre d'exécution, et il en tire une grande gloire. La méthode consiste à creuser une fosse à côté de la pierre, jusqu'à ce qu'elle s'effondre, puis à brûler de nombreuses charges de paille en dessous. Ils y dessinent des lignes d'eau chauffées, puis, à coups de masse, divisent son volume prodigieux en plusieurs parties plus petites. Mais cet Atto de fe coûte généralement trente shillings en chauffage et en main-d'œuvre, parfois le double. Ils reconnaissent aussi que c'est excessif. Un travail difficile ; car ces pierres mesurent souvent 5,5 mètres de long, 3,8 mètres de large et 4,8 mètres d'épaisseur. Leur poids les écrase en morceaux, qu'ils déposent sous elles pour les creuser et les brûler. Pour ce faire, ils les soulèvent avec des poutres de 6 mètres de long et plus, avec l'aide de vingt hommes ; mais souvent, les poutres étaient déchirées en morceaux.

Ils ont parfois utilisé ces pierres pour construire des maisons ; mais il paraît qu'ils peuvent les obtenir à moindre coût, en morceaux plus maniables, grâce aux intempéries. Une seule de ces pierres suffit pour construire une maison ordinaire ; pourtant, cette pierre étant une sorte de marbre, ou plutôt de granit, est toujours humide et couverte de rosée en hiver, ce qui la rend humide et malsaine, et fait pourrir les meubles. La coutume de les détruire ainsi est si récente que j'ai pu facilement retracer l'origine de chaque pierre : qui l'a faite, dans quel but, quand, et par quelle méthode, quelle maison ou quel mur a été construit avec, etc. Chaque année que je visitais cette région, j'en trouvais plusieurs manquantes, mais les lieux d'où elles provenaient étaient très clairs. De sorte que j'ai pu, comme alors, dresser un plan précis de l'ensemble et de toutes ses parties. Cela remonte à vingt ans. Il est à craindre que, si l'on avait différé jusqu'à cette époque, cela aurait été impossible. Et ce prodigieux édifice, qui, pendant des milliers d'années, avait bravé les assauts incessants des intempéries et qui, par sa nature même, abandonné à lui-même, comme les pyramides d'Égypte, aurait duré aussi longtemps que le globe, a dû être sacrifié à l'ignorance et à l'avarice d'un petit village malchanceusement situé en son sein ; et la curiosité de la chose aurait été irrémédiable.

Telle est l'histoire moderne d'Abury, que j'ai jugé bon de préfigurer pour préparer l'esprit du lecteur.

(1)

Avebury, le serpent

William Stukeley avance une théorie intéressante : Avebury serait une partie d'un serpent gigantesque, dans le paysage. Avebury lui-même est décrit comme un « temple serpentin » ou « dracontia ».

Les noms ou les mots sont nécessaires à la compréhension des choses ; c'est pourquoi : 1. J'appelle simplement temples les temples ronds ; 2. Ceux qui ont la forme d'un serpent annexé, comme celui d'Abury, je les appelle temples serpentins, ou Dracontia, nom donné autrefois ; 3. Ceux qui ont la forme d'ailes annexées, je les appelle temples ailés. Ce sont tous les types de temples druidiques que je connais. Nous pouvons appeler ces figures les symboles de la religion patriarcale, comme la croix l'est pour la religion chrétienne. C'est pourquoi ils construisirent leurs temples selon ces figures.(2)

Stukely décrit Avebury comme :

Abury, l'ouvrage le plus extraordinaire au monde, étant un temple serpentin.

Ajoutant :

La figure du temple d'Abury représente un cercle et un serpent. Hakpen, autre mot oriental encore conservé ici, signifie la tête du serpent. La chorographie d'Abury. Une description du grand cercle de pierres de 425 mètres de diamètre. Du fossé qui le ferme. Le vallum formé à l'extérieur, tel un amphithéâtre, représente le cercle de la figure hiéroglyphique. Les mesures, toutes se rapportant à l'ancienne coudée orientale utilisée par les druides. (3)

Stukely identifie la tête de ce serpent comme étant celle de Hakpen Hill.

Pour mettre ce projet à exécution, les fondateurs ont soigneusement étudié leur terrain et, pour rendre leur représentation plus naturelle, ils l'ont astucieusement reproduite sur une variété de reliefs et de dépressions, ce qui, combiné à la courbure des avenues, produit suffisamment l'effet désiré. Pour la rendre encore plus élégante et pittoresque, la tête du serpent est portée sur le promontoire sud de la colline Hakpen, en direction du village de West Kennet ; le nom même de la colline est d'ailleurs dérivé de cette circonstance, signifiant la tête du serpent.

La queue du serpent est associée à Beckhampton :

La queue du serpent mène à la vallée descendante en aval de Bekamton.

Stukely ajoute :

Ainsi, notre antiquité se divise en trois grandes parties, qui constitueront notre règle pour décrire l’ouvrage. Le cercle d’Abury, la partie antérieure du serpent, menant vers Kennet, que j’appelle Kennet-avenue ; la partie postérieure du serpent, menant vers Bekamton, que j’appelle Bekamton-avenue ; car on peut les considérer comme des avenues menant au grand temple d’Abury, dont la partie mérite plus précisément le nom de temple.

Cependant, de manière confuse, Stukely fait également référence à la tête du serpent comme étant le site d'Overton Hill :

Le temple d'Overton Hill, qui est en réalité la tête du serpent.

Cependant, le nom de la colline de Hakpen est associé, pour Stukely, étymlologiquement aux serpents.

À notre nom de Hakpen fait allusion אחים ochim, appelé créatures lugubres dans notre traduction, Isaïe XIII. 21, parlant de la désolation de Babylone : « Les bêtes sauvages du désert y reposeront, et leurs maisons seront remplies d'ochim, et les hiboux y habiteront, et les satyres y danseront.» Saint Jérôme le traduit par serpents. Les Arabes appellent un serpent, Haie ; et les serpents des bois, Hageshin ; d'où notre Hakpen ; Pen signifie tête en anglais.

עכן En chaldéen, acan signifie serpent, et hak n'est autre que serpent ; l'esprit, dans la prononciation, dégénère naturellement en sifflement, comme c'est souvent le cas, et chez cet animal sifflant plus facilement. Ainsi, super vient de υπερ, sylva de υλη, sudor, υδωρ. Ainsi, notre mot snap vient du gaulois happer, un poisson snacot du latin acus, aculeatus piscis. Et dans le Yorkshire, on appelle serpents hags et hag-worms. Voir Fuller’s Misc. IV. 15.

Le temple qui se dressait ici était destiné à accueillir la tête du serpent de l'immense tableau ; et vu de loin, en perspective, il le fait très bien. Il était constitué de deux ovales concentriques, semblables à des cercles, leur plus grand diamètre étant orienté est et ouest. D'après les renseignements que j'ai pu obtenir des ruines, le cercle extérieur mesurait respectivement 80 et 90 coudées de diamètre, le cercle moyen 85 146 pieds. Il était composé de 40 pierres, dont 18 restaient, laissées par le fermier Green ; mais 3 étaient encore debout. Le cercle intérieur mesurait respectivement 26 et 30 coudées de diamètre, soit l'intervalle entre les cercles.

L'idée d'Avebury comme serpent est intéressante dans le contexte d'un alignement autour de Saint Michel. Si l'on pense à la ligne émanant du mont Saint Michel, elle ressemble presque à la lance que l'archange est si souvent représenté tenant et qu'il pointe dans la gueule du dragon (ou du diable). Bien que l'idée puisse paraître fantaisiste et anachronique, elle mérite d'être prise en considération. De nombreuses sociétés antiques possédaient des divinités représentant un serpent transpercé dans la gueule, comme en Égypte antique, Seth transperçant un serpent géant dans la tête, ou encore Marduk et Tiamat. À cet égard, la comparaison entre l'archange Michel et d'autres divinités, de saint Patrick à saint Georges, en passant par Seth, Horus et bien d'autres, avec la constellation d'Ophiuchus est pertinente. Cette constellation représente une grande figure se tenant au-dessus de la constellation du Scorpion. Certains aspects de ce duel stellaire se reflètent dans les représentations de l'archange Michel, où l'archange porte une balance à la main, là où, dans le ciel, se trouve la constellation de la Balance. Un autre aspect intrigant est la direction de la lance vers la gueule du dragon, du serpent ou du diable, car c'est là que se trouve l'une des étoiles les plus brillantes, Antarès.

Ci-dessous, les images montrent la constellation d'Ophiuchus, dessinée par H.A. Rey, avec diverses figures divines issues de différentes traditions : l'hermaphrodite de l'alchimie, Horus et le crocodile, le bouillonnement de l'océan lacté, l'Antéchrist et Léviathan, Jésus foulant les bêtes, Marduk et Tiamat, Thor et le serpent de Midgard, saint Patrick et les serpents, Seth et Apep, la divinité aztèque, saint Michel et saint Georges. Il est certainement possible qu'une figure divine similaire, domptant le dragon ou le serpent, ait existé pour les constructeurs de mégalithes, ou pour leurs ancêtres.

Cependant, l'échelle de l'alignement ne correspond pas vraiment au serpent, bien que gigantesque, d'Avebury.

La façon dont saint Michel et d'autres figures similaires sont représentés, terrassant un dragon, se tenant sur des serpents ou triomphant de forces démoniaques, suggère un lien profond avec la constellation d'Ophiuchus, le Serpentaire. Cette constellation, bien que ne faisant pas partie du zodiaque à douze signes, joue un rôle crucial dans la sphère céleste. Un pied du Serpentaire repose sur l'écliptique (la trajectoire apparente du Soleil), tandis que l'autre est situé dans la Voie lactée. Cette position en fait un intermédiaire cosmique, reliant le voyage solaire au domaine céleste plus vaste. Diverses figures divines ont été associées à ses caractéristiques, de la Vierge Marie à Horus, renforçant sa signification symbolique dans différentes cultures.

La prévalence des dieux solaires à travers l'histoire suggère que saint Michel et saint Georges pourraient provenir d'une tradition de divinités solaires bien plus ancienne. De nombreux dieux anciens, dont Mercure, Jupiter, Attis et Adonis, avaient des rôles saisonniers liés aux équinoxes et aux solstices. L'art paléochrétien reflète cette influence solaire, le Christ étant représenté debout, dominant des bêtes vaincues, reflétant ainsi les représentations antérieures de divinités solaires terrassant les forces des ténèbres.

Un exemple frappant de ce combat entre la lumière et les ténèbres nous vient de la mythologie égyptienne, où le dieu solaire Râ affronte son éternel adversaire, Apep (Apophis). Apep, un grand serpent représentant le chaos et le désordre, était censé rôder dans le monde souterrain, prêt à tendre une embuscade à Râ lors de son voyage nocturne. Râ, porteur de lumière et défenseur de l'ordre cosmique (Maât), était le plus grand ennemi d'Apep, ce qui lui valut le titre d'« ennemi de Râ » et de « seigneur du chaos ».

Les mythes racontent que chaque nuit, Apep tentait d'empêcher la renaissance du soleil, se cachant dans les montagnes occidentales du Manou ou se cachant juste avant l'aube dans la Dixième Région de la Nuit. L'idée d'un serpent du chaos primordial, maîtrisé par un dieu solaire, résonne également dans d'autres traditions. En Mésopotamie, Marduk tue le dragon des mers Tiamat ; dans la mythologie nordique, Thor combat le serpent de Midgard ; et dans l'hindouisme, Indra triomphe du serpent Vritra pour libérer les eaux de la vie. La persistance de ce motif à travers les cultures suggère un récit humain fondamental : le triomphe de la lumière sur les ténèbres, de l'ordre sur le chaos.

Le Soleil a toujours été considéré comme la source de vie, contrôlant la maturation des récoltes et soutenant la civilisation humaine. Dans l'Égypte antique, Râ était non seulement le dieu du soleil, mais aussi le créateur de l'univers, une divinité si influente qu'il devint le « Roi des Dieux ». Cette vénération du Soleil s'étendait bien au-delà de l'Égypte. Les hindous vénèrent le Soleil sous le nom de Surya, les Incas vénéraient Inti, et les Japonais associaient le Soleil à la déesse Amaterasu.

Cette vénération universelle du Soleil s'inscrit dans la géographie sacrée de la Bretagne. L'alignement de Saint-Michel semble être une expression directe de cet ancien système de croyances solaires. Tout comme la lance de lumière de Râ a vaincu les ténèbres d'Apep, le paysage de l'alignement de Saint-Michel reflète une bataille symbolique similaire.

L'idée que l'alignement de Saint-Michel symbolise une bataille cosmique entre l'ordre et le chaos trouve appui dans le paysage lui-même. Stukeley décrit Avebury et ses environs comme un serpent, enroulé dans le paysage. La signification de ce mythe devient plus claire lorsque l'on considère le mouvement du Soleil le long de l'alignement.

On trouve un mythe parallèle dans la mythologie slave, où le dieu du tonnerre Péroun combat le grand serpent Vélès. L'inimitié entre ces dieux provient du vol par Vélès du bétail, de la femme ou de l'enfant de Péroun. Vélès, divinité des enfers et de l'eau, se glisse sur l'arbre du monde (axis mundi) pour tenter de défier Péroun, le souverain du ciel. En réponse, Péroun attaque Vélès avec ses éclairs, le repoussant aux enfers. Le mythe de la tempête reflétait les cycles saisonniers : les périodes de sécheresse étaient perçues comme le résultat du désordre de Vélès, tandis que les tempêtes et la pluie symbolisaient le triomphe de Péroun, rétablissant l’équilibre.

Ce mythe cyclique d’un dieu luttant chaque année contre le chaos reflète le voyage solaire annuel. Si l’on considère Stonehenge comme le pôle céleste nord, Avebury représente peut-être le grand serpent qui s’enroule autour de lui, reflet d’Ophiuchus autour de la sphère céleste. Tout comme Vélès est terrassé puis se relève, le serpent d’Avebury est symboliquement vaincu chaque année par le mouvement du soleil le long de l’alignement de Saint-Michel.

Cette bataille archétypale ne se limite pas à l’Europe et au Proche-Orient. En Amérique, les Aztèques croyaient que leur dieu solaire Huitzilopochtli combattait les ténèbres chaque nuit, et que seul un sacrifice rituel pouvait faire renaître le soleil. En Australie, Baiame, la divinité du ciel, a maîtrisé les grandes forces serpentines des enfers pour créer le monde ordonné. En Nouvelle-Zélande, le dieu maori Tāne a séparé ses parents, le Père du Ciel (Rangi) et la Mère de la Terre (Papa), pour apporter la lumière au monde, une autre victoire symbolique de l'ordre sur les ténèbres primordiales.

Cet alignement n'est pas seulement une question de géographie. Curiosité graphique, mais vestige d'une vision du monde antique où les paysages sacrés reflétaient les événements célestes. L'association de saint Michel, d'Ophiuchus et du mouvement du Soleil révèle une théologie solaire cachée sous-jacente à l'emplacement de ces sites. Que ce soit en Égypte, en Mésopotamie ou en Bretagne, la même lutte archétypale est attestée : la victoire du dieu Soleil sur le serpent primordial du chaos. La présence de sites mégalithiques et chrétiens le long de cette ligne suggère une tradition ininterrompue, s'adaptant et évoluant au fil des millénaires, tout en reflétant toujours la même vérité fondamentale : l'éternel combat entre la lumière et les ténèbres.

En retraçant l'alignement de saint Michel à travers le paysage sacré de Bretagne, nous découvrons non seulement un ancien chemin de pèlerinage, mais une histoire cosmique ancrée dans la pierre, le ciel et le temps.

Au-delà d'Avebury

La ligne reliant St Michael’s Mount à Avebury s’étend bien au-delà d’Avebury, vers le nord-est, et, pour ce qui est de la couche normande, elle concerne principalement Mary’s. La première étape est Overton Down, mentionnée par Stukely à propos de son serpent d’Avebury, puis les tumulus ronds de Rockley Down, la Pierre du Polisseur, l’église paroissiale d’Ogbourne St George, près de Seven Barrows, puis le tumulus en forme de bol de Sugar Hill, le camp de Segsbury (également appelé château de Letcombe) et les églises St Mary the Virgin à Long Wittenham et à East Hendred. On trouve ensuite le site du henge et du cursus des anneaux de Dorchester, dont il ne reste presque rien. Au-delà de Dorchester, le cercle de bois de Mount Farm a également disparu, mais l’église Sainte-Catherine-et-Léonard de Drayton St Leonard et l’église St Michael and All Angels d’Aston Clinton se trouvent toutes deux sur la ligne. À proximité se trouvent les églises St Mary à Weston Turville et St Michael à Halton, ainsi que l’église St Mary the Virgin à Drayton Beauchamp. La ligne passe ensuite près de l'église Sainte-Marie de Pitstone, de l'ancien village de Northfield et de l'enceinte encaissée de Pitstone Hill, puis près de l'église Sainte-Marie-la-Vierge d'Ivinghoe, et traverse le fort et les tumulus d'Ivinghoe Beacon Hill, puis près de l'église Sainte-Marie-Madeleine de Whipsnade, et de l'église Sainte-Marie-la-Vierge de Kensworth, et à un mile de l'église Sainte-Marie de Luton, et à un mile de Waulud's Bank Henge, et près de l'église Sainte-Marie-Madeleine de Great Offley, et de l'église Sainte-Marie de Hitchin, puis de l'église Sainte-Marie et de l'église Saint-Michel toute proche de Letchworth Garden City (la ville est peut-être moderne, mais les églises sont anciennes). Également à proximité se trouvent le fort de Wilbury Hill, le cursus de Letchworth, Norton Henge et l'église paroissiale Sainte-Marie, ainsi que quelques tumulus disparus depuis longtemps sous l'A505 et les tumulus de Bygrave. Plus près de la ligne se trouvent l'église Sainte-Marie de Wallington, une autre à Therfield, l'église Sainte-Marie et Saint-Jean de Hinxton et près de l'église Sainte-Marie de Little Abington. La ligne passe à proximité de plusieurs autres églises Sainte-Marie de Kirtling, Lidgate, Denham, Westley et Ickworth. On arrive ensuite à l'abbaye et à la cathédrale de Bury St Edmonds, situées sur une colline appelée Angel Hill. Un peu plus loin, la ligne traverse une église Sainte-Marie de Rickinghall et une autre de Rushall, puis les églises Sainte-Marie de Denton, Bungay, Ellingham, Haddiscoe et Ashby. À Bungay, la ligne marron, qui s'étend de Carn Lês Boel jusqu'au nord d'Avebury, traverse le château de la ville, un édifice normand en ruine sur un tertre, nommé Bigod. La ligne traverse également l'église Saint-Michel de Stockton. On trouve de nombreuses églises Saint-Michel et Marie à proximité de la ligne. Vous trouverez ci-dessous quelques images de la ligne au-delà d'Avebury.

La région de Long Wittenham présente de nombreux vestiges de l'âge du bronze : enclos, poteries et chemins de fer. Le village est situé au bord de la Tamise, à un endroit très intéressant : là où la rivière se divise en deux parties distinctes qui se rejoignent pour former un immense méandre, après quoi elle conflue avec une autre rivière, juste au sud de Dorchester-on-Thames. Cet endroit a la curieuse particularité de bénéficier d'une durée de jour presque exactement de 1 000 minutes au solstice d'été. Pour 2023, par exemple, le décompte horaire est de 16 h 40 min 03 s. Skellig Michael se trouve à une latitude similaire.

Dorchester-on-Thames regorge de sites antiques, ou de traces de sites antiques. La ligne prolongée de Michael Mount à Avebury traverse les Dorchester Rings, aujourd'hui disparus. Le site web Ancient-wisdom.com indique : « Le Henge et les monuments associés ont été construits sur un monument Cursus existant, trouvé sur d’autres sites comme Thornborough et Stonehenge (qui a la même circonférence). » Difficile de croire que la destruction de ce site ait été autorisée, mais elle l’a été, pour l’industrie du gravier.

Un rapport archéologique indique :

De 1946 à 1952, des fouilles ont été entreprises en prévision de la destruction par l’exploitation du gravier d’une série de monuments du Néolithique et du début de l’âge du Bronze à Dorchester-on-Thames, dans l’Oxfordshire. Ceux-ci comprenaient une longue enceinte, un cursus, un henge à double fossé, des cercles de fosses et des fossés circulaires avec des sépultures à crémation primaires et secondaires, ainsi qu’une remarquable sépulture campaniforme. (...) Au début des années 1950, une grande partie du complexe néolithique avait été exploitée pour extraire du gravier, et d’autres zones adjacentes ont été creusées par la suite. En 1981, la construction d'une voie de contournement a conduit à la fouille d'autres parties subsistantes du complexe : le site 1, une longue enceinte en forme de D intégrée à l'extrémité sud du cursus, et les sites 2, 3 et 4.1

La ligne continue ensuite jusqu'à l'église Saint-Michel d'Aston Clinton, puis entre les deux églises Sainte-Marie d'Ivinghoe et de Pitstone, le fort de Beacon, l'église Sainte-Marie de Letchworth, l'église Sainte-Marie et Saint-Jean d'Hinxton, et Bury St Edmonds.

Bury St Edmunds est un ancien site religieux majeur, bien que l'église paroissiale Saint-Jacques ne soit devenue cathédrale que tardivement, en 1914. Ancien roi d'Est-Anglie, Edmond, tué par les Danois, devint martyr pour avoir refusé d'abandonner sa religion face aux pressions des « païens ». La dépouille de ce brave homme fut transportée à Bury St Edmunds et un sanctuaire y fut construit. Le roi fut canonisé et la ville prit son nom. Les fans de Bernard Cornwell et de sa série Le Dernier Royaume se souviendront peut-être de la scène où le roi est criblé de flèches après avoir tenté de convaincre les Danois du miracle de saint Sébastien. C'est la deuxième fois qu'un lieu de la série Le Dernier Royaume apparaît sur la ligne St Michael Mount - Avebury, la première ayant été l'île d'Athelney, où le roi Alfred se réfugia dans les marais. Bury St Edmunds devait déjà être important si les restes y furent transportés, de la même manière que Durham devait déjà l'être si les restes de cet autre saint majeur, Cuthbert, y furent transportés. En route vers Bury St Edmunds (appelé alors Bedricsworth ou Beodericsworth), le corps fut temporairement placé dans l'église Saint-André de Greensted-juxta-Ongar, aujourd'hui la plus ancienne église en bois du monde. Cette église se trouve à plus de 64 kilomètres de Bury St Edmunds, ce qui signifie que, quel que soit le lieu qui se trouvait sur Angel Hill avant de devenir le sanctuaire d'Edmond, il n'était pas situé à proximité du lieu du martyre d'Edmond, ni de sa capitale, et devait donc être un lieu prestigieux qui valait le déplacement. L'abbaye fut construite comme sanctuaire dédié à Edmond, et la ville semble s'être développée à partir de là. Le roi Edmond devint le saint patron de l'Angleterre, avant d'être rétrogradé par les disciples de saint Georges. Le lieu choisi pour son sanctuaire devait certainement être important avant sa mort. L'un des abbés de l'église de Bury St Edmunds était Anselme, neveu du célèbre philosophe du même nom. Il débuta sa carrière à l'abbaye de San Michele, dans les Alpes italiennes, avant de devenir abbé à Rome, puis à Bury St Edmunds. Il reconstruisit l'église, initialement dédiée à saint Denis, puis la dédia à saint Jacques, faute de pouvoir se rendre en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, sanctuaire de saint Jacques l'Apôtre. Anselme reconstruisit également l'église Sainte-Marie, située à 200 mètres de là, sur une autre colline appelée Honey Hill. Cette église datait du VIIe siècle et avait été construite par le premier roi d'Angleterre chrétien, Sigebert, qui devint ensuite martyr et saint. Cette église était la plus majestueuse des trois églises paroissiales de la ville (les autres étant Saint-Jacques et Sainte-Marguerite), et la reine de France Marie Tudor y fut enterrée. Étant donné que l'alignement des sites, de St Michael’s Mount à Avebury, traverse de nombreuses églises dédiées à Marie, cette église, perchée sur une colline, s'intègre parfaitement. Il est possible qu'à une époque lointaine, les églises paroissiales de James et Mary sur Angel Hill et Honey Hill aient été des temples dédiés à des divinités semblables à Apollon et Artémis, au Soleil et à la Lune, ou à Jupiter et Vénus.

Il a été suggéré que, bien que la ligne « Michel » qui traverse le sud de l'Angleterre passe par Bury St Edmunds, la ville elle-même ne possède aucune église dédiée à l'archange Michel et ne peut donc pas réellement être reliée. Cependant, la présence d'une cathédrale sur cet alignement témoigne déjà de l'importance du site. De plus, la cathédrale est perchée sur une colline. Églises et terriers au sommet des collines ont jusqu'à présent caractérisé l'alignement. Cette colline s'appelle Angel Hill. Si cet alignement existe, s'il est pertinent de le comprendre, de l'étudier, alors il doit certainement être considéré comme au moins aussi ancien qu'Avebury. On ne peut guère s'attendre à ce que tous les sites antiques le long de cet alignement aient été dédiés à l'archange Michel ou à Marie, ni même que ces dédicaces, si elles ont existé, aient été préservées jusqu'à nos jours. Quoi qu'il en soit, insister pour ne considérer que les églises dédiées à saint Michel pour constituer l'alignement alors qu'il existe manifestement de nombreux sites importants bien plus anciens que ces églises semble quelque peu étrange. Pourquoi se concentrer uniquement sur les églises normandes ? Le culte de saint Edmond est de toute façon manifestement prénormand, et bien que saint Georges soit venu prendre la place de saint Edmond dans le cœur des Anglais, saint Edmond est certainement resté une figure importante pendant des siècles après 1066, trop importante pour que son sanctuaire soit renommé. Le Mont Saint-Michel a été baptisé du nom de l'archange assez tôt, au VIIIe siècle, par un évêque inspiré par un sanctuaire italien, et il existe un lien possible au IXe siècle entre Skellig et un ange, mais on ne sait pas si le mont Saint-Michel et Skellig Michael étaient dédiés à Michel avant la conquête normande. Il se pourrait que, dans les îles Britanniques et en Irlande, la construction d'églises dédiées à Michel ait été une tradition normande. Saint Michel était le saint patron normand.

Les églises sur les collines de Bury St Edmunds pourraient marquer l'emplacement de temples disparus depuis longtemps. Il semble que le tracé au-delà d'Avebury, au nord-est, soit principalement associé à Marie, moins à Michel. Une belle église dédiée à Sainte-Marie se trouve juste à côté de la cathédrale de Bury St Edmunds. La présence d'un site religieux majeur, quelle que soit sa religion ou sa dédicace, peut être considérée comme potentiellement significative s'il se trouve juste sur la ligne, sachant que les édifices sacrés sont souvent construits sur les vestiges d'édifices sacrés.

Au-delà de Bury St Edmunds, on trouve de nombreuses églises dédiées à Sainte-Marie ou à Michel à proximité ou sur la ligne. Il en existe beaucoup d'autres dans les environs, pas toutes sur la ligne bien sûr, mais beaucoup se trouvent à moins d'un kilomètre et demi environ.

La première église est Sainte-Marie à Pakenham :

Les églises de Sainte-Marie à Rickinghall et de Rushton.

Après Rushton, la ligne traverse l'église Sainte-Marie de Denton, Bungay, Ellingham, Haddiscoe et Ashby.

The Church of St Michael at Broome is about half a mile from the line, as is the Church of St Mary at Ditchingham.

Avant d'examiner ce qui se trouve au-delà de la côte est de l'Angleterre pour cette ligne, il est utile de vérifier s'il existe des schémas ou des distances intéressantes entre les sites situés jusqu'ici le long de l'alignement de Michael.

La ligne anglaise de Michael au-delà de l'Angleterre ?

Et au-delà de la mer, et alors ? J'ai tracé les lignes du mont Saint-Michel jusqu'aux extrémités nord-ouest et sud-est d'Avebury, et la ligne de Carn Lês Boel jusqu'au côté nord-ouest de la ligne d'Avebury, et je les ai prolongées jusqu'en Australie, juste pour voir ce qu'il en restait. Il y avait quelques endroits intéressants. Je ne sais pas s'ils sont suffisamment intéressants ou concentrés pour considérer que la ligne anglaise de Michael s'étend au-delà de l'Angleterre, mais j'ai pensé qu'il serait dommage de ne pas les mentionner. En fait, j'ai prolongé la ligne tout autour du globe, en passant par Tiwanaku en Bolivie.

En Allemagne, où la ligne arrive après avoir traversé la mer, elle traverse un groupe de structures mégalithiques, de tumulus et de tombes à couloir, dans un village appelé Schwabstedt, juste au nord d'un méandre de la rivière Treene. Le prochain lieu d'intérêt est un site de l'UNESCO : un groupe de tumulus près du village de Dannewerk. Il y a ensuite une tombe à couloir détruite à Busdorf et quelques pierres runiques, et près d'une tombe à couloir à Bohnert Steingrab, une autre à Missunde.

La ligne traverse ensuite le Danemark, la Lettonie, la Russie et la Chine. Klekkende Høj est une tombe à couloir dotée d'une double chambre et de deux entrées.

D'autres sites possibles sont : Souzdal est l'une des plus anciennes villes de Russie, avec de nombreux monuments historiques importants et des sites archéologiques, dont certains sont classés à l'UNESCO. La 13e cathédrale est dédiée à la Nativité de la Vierge et a été construite sur le site d'une église antérieure. Le complexe de Begazy est une nécropole composée de plusieurs sites funéraires de l'âge du bronze, de menhirs, d'établissements, d'anciennes mines et de fonderies, qui proviennent de la culture Begazy-Dandybai, dans les vallées montagneuses du centre du Kazakhstan. Le temple de Shorchuk ou Qigexing est un ensemble en ruine de sites bouddhistes, et était autrefois un centre religieux majeur, sur la route nord de la route de la soie. Dans la préhistoire, Qigexing faisait partie de la cité-état d'Arsi ou Agni, aujourd'hui connue sous le nom de Karasahr ou Qarasheher. Un moine bouddhiste nommé Faxian a visité la région vers l'an 400 et mentionne la présence d'environ quatre mille moines qui pratiquaient le bouddhisme Hinayana. Français Un autre moine, nommé Xuanzang, qui a vécu au 7ème siècle, dit qu'il y avait dix monastères bouddhistes avec deux mille moines. Le monastère de Dzongsar, se trouve dans le Sichuan, en Chine, bien qu'historiquement il se trouvait dans la région du Kham au Tibet. Il a été fondé au 8ème siècle, dans la religion pré-bouddhiste indigène. Il a été détruit en 1958, lors de la Révolution culturelle, mais reconstruit en 1983. Le monastère de Palpung est l'un des monastères les plus importants et les plus influents, c'est le siège historique des incarnations successives des Chamgon Kenting Tai Situpas. Le monastère accueillait autrefois plus de 1000 moines et possédait l'une des universités monastiques les plus importantes de la région et possède une immense bibliothèque. Il a également été partiellement détruit dans les années 1950. Un autre monastère est Yarchen Gar, un monastère bouddhiste tibétain principalement peuplé de nonnes, qui sont expulsées de force, torturées et rééduquées. C'était autrefois la plus grande concentration de moines au monde. Mais la question de savoir si l'alignement de Michael s'étend au-delà de la mer du Nord reste ouverte.

Lever de soleil à un point Phi entre l'équilux et le solstice d'été

Revenons à la ligne anglaise.

Pourquoi cette orientation ? Le point Phi et le lever de soleil sur la côte des Cornouailles

L'extraordinaire linéarité de l'alignement de Saint-Michel, du mont Saint-Michel à Avebury, puis vers Bury St Edmunds, soulève une question fondamentale : pourquoi cette orientation particulière ? Il s'avère que cette question pourrait avoir une réponse non seulement géographique, mais aussi céleste. En traçant cette ligne sur la carte, sa direction, son azimut, ou l'angle qu'elle forme avec le nord, est incroyablement constant. Du mont Saint-Michel aux Hurlers, Glastonbury Tor, Burrow Mump, Avebury et même Bury St Edmunds, l'azimut est très proche de 58,8°, ne variant que légèrement selon les sites.

Mais ce même angle a également une signification astronomique. Sur la côte sud des Cornouailles, l'azimut du lever du soleil vers la mi-mai, plus précisément le 14 ou le 15 mai, correspond presque exactement à cet alignement. Cette date ne correspond ni à l'équinoxe de printemps ni au solstice d'été, mais se situe à un point d'or entre les deux : le point Phi.

Qu'est-ce qu'un point Phi ?

En géométrie, le nombre d'or (environ 1,618) représente un principe d'harmonie et d'équilibre naturels. On le retrouve partout, des coquillages aux galaxies, et il est depuis longtemps associé à l'architecture sacrée et à l'ordre cosmique. Lorsque l'on divise le temps entre deux événements solaires, par exemple l'équilux (date d'égalité jour-nuit) et le solstice (jour le plus long ou le plus court), selon le nombre d'or, on obtient deux points particuliers du cycle saisonnier.

L'équilux, le jour où le jour et la nuit sont de durée égale, avec 12 heures de lumière et 12 heures d'obscurité, tombe aux alentours du 17 mars. Ce jour est différent de l'équinoxe, qui correspond au passage du soleil à l'équateur céleste (généralement aux alentours du 20 mars et du 22 septembre). En raison de la réfraction atmosphérique et de la taille du disque solaire, le jour d'égalité lumière-obscurité tombe souvent quelques jours avant l'équinoxe de printemps.

Le solstice d'été commence le 21 juin. Traditionnellement, le solstice était considéré comme un événement de trois jours, le soleil semblant « immobile » (sol = soleil, stice = immobile) à son point culminant avant de redescendre.

Un point Phi entre les deux (la date qui divise la période allant de l'équilux au solstice selon le nombre d'or) se situe aux alentours du 14-15 mai. Le point Phi désigne une date qui divise le temps entre ces deux points clés du calendrier, définis par les rapports lumière/obscurité, l'équilux et le solstice d'été, selon le nombre d'or (Phi).

Le nombre d'or, représenté par la lettre grecque φ (Phi), est d'environ 1,60834. Lorsqu'on applique le nombre d'or à une période, on la divise de telle sorte que la partie la plus longue soit à la partie courte, comme le tout est à la partie la plus longue. Il est considéré comme un symbole d'harmonie naturelle.

Du 17 au 31 mars, il y a 14 jours, avril 30 jours, mai 31 jours et du 1er au 21 juin 21 jours. Cela donne un total de 96 jours entre l'équilux et le début du solstice. Pour diviser cette période à l'aide du nombre d'or, nous cherchons la date qui se situe 96 jours ÷ 1,618 ≈ 59,34 jours après l'équilux. Il s'agit du 14 ou 15 mai.

Le point à l'horizon où le soleil apparaît pour la première fois à l'aube change progressivement au fil de l'année, d'un solstice à l'autre. Et à Saint Michael's Mount et à Carn Lês Boel, le lever du soleil ces jours-là se lève à un azimut compris entre 58,4° et 58,9°, correspondant presque parfaitement à l'alignement vers Glastonbury, Avebury et au-delà.

Date | Azimut du lever de soleil |

13 Mai 2025 | 59.27° |

14 Mai 2025 | 58.85° |

15 Mai 2025 | 58.44° |

Cette étroite correspondance entre la géométrie solaire et l’alignement terrestre n’est peut-être pas une coïncidence. Elle suggère que la ligne Saint-Michel n’était pas simplement une ligne entre des lieux, mais une ligne entre la terre et le ciel.

Symbolisme des saints : Tueurs de serpents et héros solaires

L’importance de cette orientation s’accentue lorsque l’on considère les figures mythologiques associées à ces sites. Le long de la ligne se trouvent des églises dédiées à saint Michel, l’archange qui vainquit le dragon. D’autres sont dédiées à saint Georges, autre tueur de dragons. Et plusieurs autres sont dédiées à sainte Marie, traditionnellement associée à la lune, représentant peut-être l’équilibre entre les forces solaires et lunaires. Un autre saint mérite d’être mentionné ici : saint Patrick, fêté le 17 mars, date de l’équilux, représentait probablement une divinité solaire rétrogradée, tout comme saint Michel, selon toute vraisemblance. Saint Patrick est célèbre pour être représenté bannissant les serpents d’Irlande, écho au rôle de saint Michel dans la lutte contre les dragons. D’ailleurs, dans un manuscrit médiéval du monastère allemand de Ratisbonne, saint Patrick aurait aidé saint Michel à vaincre un monstre marin au large de Skellig Michael, l’un des monastères insulaires les plus spectaculaires d’Irlande. Ailleurs en Irlande, on attribue à Patrick la victoire sur d'autres forces monstrueuses, notamment à Lough Derg, autre lieu de pèlerinage puissant lié aux enfers et à l'au-delà.

...

Tous deux sont représentés terrassant un serpent ou un dragon : saint Michel dans l'iconographie chrétienne et saint Patrick dans la tradition irlandaise. Saint Georges correspond également à cette description, et plusieurs églises lui sont dédiées le long de l'alignement.

Saint Patrick et saint Michel sont tous deux associés à des sites perchés et à des sites rocheux. On pense notamment aux églises Saint-Michel au sommet du Mont Saint-Michel, à Glastonbury et à Burrow Mump, mais aussi plus loin, en France, au Mont-Saint-Michel, et au sommet d'un volcan, au Put-en-Velay, en sont deux exemples frappants. Saint Patrick est également associé à de tels lieux, par exemple à Cashel, et au pèlerinage de Patrick à Croagh Patrick.

Saint Georges, saint Patrick et saint Michel sont tous trois des personnages très importants, étant les saints patrons de l'Angleterre, de l'Irlande et de la France. Cela suggère un trait commun, représentant peut-être des figures divines depuis longtemps disparues, que saint Patrick et saint Georges aient été ou non des personnages historiques réels. La Saint-Patrick marque l'équivalence.

La façon dont ces saints sont représentés, terrassant un dragon ou un diable, ou chevauchant des serpents, les relie tous à la constellation d'Ophiuchus, le Serpentaire. Cette constellation clé ne fait pas partie des douze constellations du zodiaque officiel, mais elle a un pied sur l'écliptique et un pied dans ce que nous percevons depuis la Terre comme la Voie lactée (bien que nous soyons également dans la Voie lactée). D'autres figures divines sont également associées à cette constellation, de la Vierge Marie à Horus, etc.

Dans les sections suivantes, nous explorerons si ce modèle, cette union de la terre, du mythe et de la géométrie céleste, se retrouve ailleurs : en Grande-Bretagne, en Irlande et même en France. Mais déjà, l'alignement qui s'étend des Cornouailles à l'Est-Anglie semble incarner une convergence frappante de symbolisme divin, de précision astronomique et de géographie sacrée, un héritage aussi ancré dans la pierre que dans les étoiles.

Contexte : Une grande géométrie paysagère

L'alignement de Saint-Michel, reliant de nombreux sites sacrés et antiques, révèle une précision saisissante dans ses alignements géométriques et astronomiques. Il est utile de situer cet alignement dans un paysage plus vaste, car ce phénomène de lieux reliés entre eux sur de grandes distances n'est pas isolé. En Grande-Bretagne, en Irlande, en France et au-delà, des sites clés, comme Stonehenge, Avebury, le Mont-Saint-Michel, la cathédrale de Durham, le mont Saint-Michel, Rouen et Thornborough Henges, forment une structure cohérente liée aux mouvements célestes, aux mesures anciennes et au nombre d'or (Phi). Les relations numériques entre les distances, les azimuts et les rapports de lumière du jour suggèrent une conception paysagère intentionnelle et sophistiquée, remettant en question les conceptions conventionnelles de ces sites.

Le mont Saint-Michel : un réseau d'alignements

Le mont Saint-Michel occupe une place centrale dans ce réseau. Son importance géographique et astronomique se manifeste par la précision des azimuts du lever du soleil et des relations Phi.

Si l'alignement de Saint-Michel captive notre attention par ses azimuts constants et sa résonance solaire en mai, un second fil conducteur traverse le paysage ancestral britannique : celui qui mène directement à Stonehenge, sans doute le monument le plus énigmatique de tous.

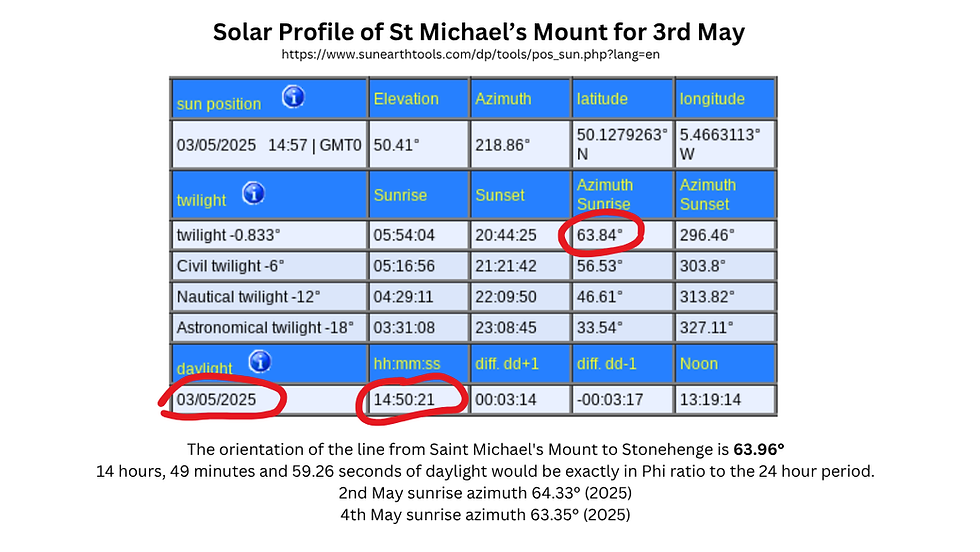

La ligne Stonehenge–Mont Saint-Michel : le 3 mai et le Phi de Lumière

Une autre ligne mérite d'être mentionnée ici : Stonehenge se trouve exactement le long de l'azimut 63,84° du mont Saint-Michel, ce qui correspond au lever du soleil du 3 mai vu depuis le mont. Si nous traçons une ligne depuis le mont Saint-Michel, le long de cet azimut, elle arrivera précisément à Stonehenge (azimut : 63,84°). Quelle est la signification du 3 mai ? Une fois de plus, Phi, le nombre d'or entre en jeu. La durée du jour le 3 mai au mont Saint-Michel (14 h 50 min 21 s) est en rapport Phi avec une journée de 24 heures, ce qui renforce son importance astronomique. En ce sens, le 3 mai est le jour Phi d'été, en vertu du rapport jour/nuit à cette date.

Ce jour représente un « jour Phi de lumière », où la lumière du soleil elle-même incarne la proportion sacrée. Qu'il marque la direction du lever du soleil vers Stonehenge n'est probablement pas un hasard.

Stonehenge : le 1er mai et les Station Stones

Selon une reconstitution de C.A. Newham, présentée dans l'ouvrage de Robin Heath, Stonehenge : Temple de Bretagne, l'axe diagonal du rectangle de la pierre de la station à Stonehenge correspond au coucher du soleil le 1er mai (Beltaine) et le 5 août, et au lever du soleil le 5 novembre et le 5 février. Il s'agit approximativement des quatre jours croisés de l'année, moments clés du calendrier antique.

Ces dates sont des jours Phi, mais d'un type différent de ceux rencontrés précédemment. Ce type de jour Phi signifie que le rapport entre la lumière du jour et l'obscurité de ces jours est soit Phi, soit Phi au carré. Pour que la lumière du jour et l'obscurité soient dans le rapport Phi, sur une période de 24 heures, l'une doit être de 14 heures et 50 minutes, et l'autre de 9 heures et 10 minutes. Par commodité, nous pouvons désigner ces types de dates par le terme « jours Phi de lumière », par opposition aux points phi entre deux événements.

À Stonehenge, le 1er mai ne correspond pas seulement à Beltaine, le début de l'été dans le calendrier celtique. Il marque également un moment où le jour et la nuit sont dans le nombre d'or, comme c'est le cas au Mont Saint-Michel le 3 mai. Le Livre d'Hénoch traite du rapport jour/nuit, mais non pas en relation avec Phi, mais en termes de division de la période de 24 heures en 18 parties. Cependant, cela témoigne d'une préoccupation ancienne pour la réflexion en termes de ratios jour/nuit. Cet équilibre entre lumière et obscurité, ancré dans une mathématique de l'harmonie, pourrait expliquer pourquoi Stonehenge occupe une place si importante dans le paysage et les traditions.

À la latitude de Stonehenge, la valeur du lever de soleil du jour Phi en hiver au Mont Saint-Michel oriente le rectangle de Station Stone : la ligne Nord-Sud traverse le rectangle de manière à créer un angle entre l'axe Nord-Sud et le côté le plus long du rectangle, qui correspond étroitement au lever de soleil du jour Phi en hiver au Mont Saint-Michel. Et ce rectangle est lui-même parfaitement orienté par rapport aux solstices d'été et d'hiver et aux arrêts lunaires (qui, fait unique à cette latitude, forment un angle droit entre eux). 12 novembre 09:12:19 117,07°

13 novembre 09:09:17 117,52°

117,56° est proche de l'azimut de la diagonale du rectangle de la station : 117,574°. Je pense donc qu'il est possible d'avancer l'idée que cette diagonale correspond à la position du soleil à l'aube, un jour où le jour et l'obscurité sont dans le rapport Phi à Stonehenge, en hiver.

15 mai : Une ligne reliant Stonehenge à Saint-Albans

Le prolongement d'une ligne au nord-est de Stonehenge, à un azimut de 57,69°, mène directement à la cathédrale de Saint-Albans, lieu du martyre de saint Alban, premier saint chrétien recensé en Grande-Bretagne. Son exécution eut lieu sur la colline où se dresse aujourd'hui la cathédrale, qui abritait autrefois la ville romaine de Verulamium, elle-même construite à côté d'un site sacré celtique.

Cet azimut correspond au lever du soleil du 15 mai, à 57,63°, un point Phi entre l'équilux de mars et le solstice de juin, à Stonehenge, reliant une fois de plus la géométrie du nombre d'or à l'année solaire, un moment d'équilibre orienté vers la pleine lumière de l'été. Le fait que cette ligne reliant Stonehenge à Saint-Albans corresponde si précisément à cette géométrie solaire suggère que, même si la ligne de Saint-Michel suit le lever du soleil à cette date, Stonehenge pourrait également servir d'observatoire solaire.

Saint-Michel, Skellig et la Croix Solaire d'Automne

Plus à l'ouest se trouve un autre affleurement spectaculaire : Skellig Michael, le monastère insulaire irlandais qui porte le nom de l'archange. Le 29 septembre, jour de la Saint-Michel, le lever du soleil à Skellig s'aligne sur un azimut de 92,69°, presque identique à :

Skellig Michael → Stonehenge : 92,80°

Lever du soleil à Stonehenge le 29 septembre : 92,65°

Bien que la ligne tracée depuis Skellig le long de l'azimut du lever du soleil pour la Saint-Michel ne croise pas précisément le célèbre cercle de pierres, elle passe à moins d'un mile de celui-ci, entre le Grand Cursus et les Murs de Durrington, éléments clés du complexe rituel de Stonehenge. Compte tenu de la précision du mouvement solaire d'un lever de soleil à l'autre et de la longue distance à parcourir, la marge d'erreur est ici négligeable. La veille, le 28 septembre, le lever du soleil avait un azimut de 92,06 et le lendemain de 93,32, deux azimuts très éloignés. Si l'on trace des lignes pour ces deux jours et que l'on mesure la distance qui les sépare dans la région de Stonehenge, on obtient une distance de 13,3 km. Ainsi, chacune de ces lignes de lever du soleil depuis Skellig, les 28, 29 et 30 septembre, projetées jusqu'à Stonehenge, est distante d'un peu plus de 6,4 km de la suivante, selon une mesure nord-sud au méridien passant par Stonehenge. En effet, un azimut de lever du soleil du 29 septembre est le meilleur moyen de relier Skellig à Stonehenge.

Les fêtes des saints marquent généralement le jour de leur mort, souvent par martyre. Si saint Michel est considéré comme un saint dans la tradition chrétienne, cet être, ni homme ni femme, est en réalité un archange. Mais comment une entité non humaine peut-elle avoir un jour de fête ? Ou, d'ailleurs, plusieurs jours de fête ? À quoi correspondent exactement les dates ? La Saint-Michel doit marquer un événement dans le ciel. Ici, avec le lever du soleil à Skellig Michael, la Saint-Michel émerge non seulement comme une fête chrétienne, mais aussi comme une charnière solaire dans le paysage ancien, reliant les sites sacrés au fil de l'année.

Bruxelles, Aix-la-Chapelle et la ligne continentale

Le lien solaire depuis Stonehenge à la Saint-Michel se poursuit au-delà des îles Britanniques.

Tracer une ligne depuis Stonehenge à 92,65°, l'azimut du lever du soleil pour le 29 septembre, nous amène à la Grand-Place de Bruxelles, à moins d'un demi-mile.

Juste au nord se trouve la cathédrale de Bruxelles, dédiée à saint Michel et sainte Gudule, saints patrons de la ville.

Une ligne reliant la cathédrale de Bruxelles à la cathédrale d'Aix-la-Chapelle, cœur carolingien de l'Europe, a un azimut de 93,16°, s'alignant à nouveau sur le lever du soleil de la Saint-Michel à Bruxelles (92,63° le 29 septembre). L'azimut de Stonehenge à la Grand-Place est en fait de 92,47° et celui de la cathédrale de 92,45°. Les azimuts du lever du soleil pour les jours précédents et suivants sont de 92,03° et 93,27°. L'azimut du lever du soleil de la Saint-Michel depuis Stonehenge est donc le plus adapté à Bruxelles.

L'azimut du lever du soleil pour le 29 septembre à Bruxelles est de 92,63°. Une ligne tracée depuis la cathédrale selon cette orientation mène à Aix-la-Chapelle, Aix-la-Chapelle. La ligne Cathédrale de Bruxelles - Cathédrale d'Aix-la-Chapelle est en fait de 93,16° et 121,68 km. Les azimuts du lever du soleil pour la veille sont de 92,01°, et pour le lendemain, le 30 septembre, de 93,24°. Le 29 septembre est donc le meilleur moment pour un lever de soleil à Bruxelles, aligné entre les deux cathédrales, Saint-Nicolas et Saint-Michel d'Aix-la-Chapelle.

Cet alignement, allant de Stonehenge à Bruxelles puis à Aix-la-Chapelle, relie sanctuaires préhistoriques, reliques chrétiennes et géométrie solaire, tout au long de l'axe de Michel.

Le Triangle d'Or et le lien lunaire

Mais la puissance de Stonehenge ne réside pas seulement dans sa logique solaire. Le monument est également profondément lié aux cycles lunaires et, là encore, il est lié aux grands sites michelins du sud-ouest et de l'autre côté de la Manche.

Un triangle isocèle presque parfait relie :

Stonehenge

Mont Saint-Michel (Saint Michael's Mount, en Cornouailles)

Mont Saint-Michel (en Normandie)

Ce triangle reflète un rapport 6:6:7, une structure numérique qui s'aligne sur le cycle métonique, la période de 19 ans (6+6+7) pendant laquelle les phases lunaires se réalignent sur l'année solaire. Les distances sont tout aussi impressionnantes :

Stonehenge à chaque mont : environ 284,8 km

Mont Saint-Michel au mont Saint-Michel : 332,1 km

Si ce triangle était un triangle d’or parfait, sa hauteur serait de 229,8 km, soit une différence de seulement 0,35 % par rapport aux 230 km réels.

Ce mélange de géométrie Phi et de rythme lunaire suggère plus qu’une simple coïncidence. Il suggère que ces trois sites ont peut-être été placés en tenant compte des fonctions solaires et lunaires imbriquées, codant ainsi le ciel sur Terre.

De plus, Stonehenge se trouve au centre d’un grand cercle reliant le mont Saint-Michel, le Mont Saint-Michel, l’îlot Saint-Michel au large de la Bretagne, où se trouve une chapelle dédiée à saint Michel, et l’abbaye et la cathédrale de Rouen, en France.

Le Triangle d'Or et les Cycles Métoniques

Le triangle Stonehenge-Monts Michel résume des relations mathématiques fondamentales : un triangle 6:6:7 relie Stonehenge, le Mont-Saint-Michel et le Mont Saint-Michel, reflétant le cycle lunaire métonique (19 ans). La distance entre Stonehenge et les Monts Michel (332,1 km) correspond à la géométrie phi et pentagonale. Si un triangle isocèle d'or parfait était formé, sa hauteur serait de 229,8 km, soit une hauteur étonnamment proche des 230 km réels. Les distances Stonehenge-Monts Michel reflètent 12 lunaisons, reliant les cycles lunaire et solaire.

En résumé

Le 1er mai, Beltaine, date à laquelle le jour et la nuit sont dans le rapport Phi à la latitude exacte de Stonehenge, les Station Stones reflètent l'angle du lever du soleil ce jour-là.

Le lever du soleil du 3 mai au Mont Saint-Michel, lorsque le jour et la nuit sont dans le rapport Phi à cette latitude, l'azimut du lever du soleil mène à Stonehenge.

Le lever du soleil à Stonehenge le 15 mai, un point Phi entre l'équilux de printemps et le solstice d'été, donne un azimut qui mène à Saint Albans.

Le lever du soleil de la Saint-Michel du 29 septembre depuis Skellig donne un azimut qui mène à Stonehenge.

Le lever du soleil de la Saint-Michel du 29 septembre depuis Stonehenge donne un azimut qui mène à Bruxelles, où se trouve la cathédrale Saint-Michel, et de là, un azimut du lever du soleil de la Saint-Michel menant à Aix-la-Chapelle.

Le cercle précis centré sur Stonehenge, qui traverse le mont Saint-Michel, le Mont-Saint-Michel, la cathédrale et l'abbaye de Rouen,

…nous constatons sans cesse que Stonehenge se situe au carrefour de la géométrie solaire, de l'architecture sacrée et du symbolisme spirituel. Ce n'est pas seulement un monument, c'est un instrument cosmique, accordé au rythme de la lumière et du temps, et soigneusement inséré dans un réseau de significations plus vaste, s'étendant de l'Irlande à la France.

Alignements et distances principaux

Les distances entre les sites clés suggèrent une conception globale :

Du Mont Saint-Michel à Stonehenge : 283,45 km (azimut 246,79°).

Du Mont-Saint-Michel à Stonehenge : 283,5 km (azimut 175,3°). La différence entre les distances Mont-Saint-Michel–Stonehenge et Mont-Saint-Michel–Stonehenge n’est que de 220 mètres (0,0078 %), ce qui témoigne d’un positionnement intentionnel.

42 300 x 264 / 63 360 = 176,25

Du Mont-Saint-Michel au Mont-Saint-Michel : 332,14 km (azimut 118,32°).

La distance entre le Mont-Saint-Michel et le Mont-Saint-Michel représente presque exactement 10/6 de la distance entre Stonehenge et Lundy. La distance entre chacun des deux monts Saint-Michel et Stonehenge est exactement 10/7 de la distance entre Stonehenge et Lundy.

Distance en miles entre Saint Michael's Mount et le Mont-Saint-Michel :

(1 lunaison en jours/phi) au carré x 1/phi

(Année solaire / 12 lunaisons) x 200 = distance en miles entre Saint Michael's Mount et le mont Saint-Michel

Distance entre la cathédrale de Durham et Skellig Michael = distance entre la cathédrale de Durham et le Mont-Saint-Michel (Normand): équivalent à environ (20 x Année solaire / 12 lunaisons)² miles.

Les lignes de Saint Michel anglaises et irlandaises

Ces alignements suggèrent un système structuré de géographie sacrée :

Ligne de Saint Michel anglaise :

De Saint Michael's Mount à Glastonbury Tor : 58,70°.

De Saint Michael's Mount à Avebury : 58,82°.

De Saint Michael's Mount aux Hurlers : 58,31°.

Optimum pour un lever de soleil le long de cet alignement : le 15 mai (58,64 °), ce qui renforce la synchronisation phi.

Ligne irlandaise de Michael :

De Skellig Michael au Rocher de Cashel, en passant par deux des plus hauts sommets d’Irlande, elle s’étend jusqu’à Anglesey, formant un système parallèle à la ligne anglaise de Michael.

De Skellig Michael à la cathédrale de Durham : 57,21 °, reliant le centre historique de Dublin et le Trinity College. La ligne Skellig - Dublin - Durham est orientée pour le lever du soleil du 15 mai. Voici un autre alignement important pour un lever de soleil le 15 mai. À Stonehenge, le jour Phi d’été correspond en fait au 1er mai. C’est donc à cette latitude que le célèbre 1er mai présente des rapports phi entre la lumière du jour et l’obscurité.

Durham Cathedral and the Michael-Meridian Connection

Le rôle de la cathédrale de Durham dans l'alignement est crucial :

La ligne Mont-Saint-Michel-cathédrale de Durham (359,65°) est presque parfaitement orientée vers le nord, passant par Thornborough Henges.

La cathédrale de Durham est quasiment à égale distance du Mont-Saint-Michel et de Skellig Michael (680,36 km contre 681,78 km).

De Stonehenge à Durham : 390,83 km, soit 1/100e de la circonférence du méridien terrestre (40 000,2 km), reliant ces sites sacrés à la géodésie mondiale.

Skellig Michael and the Mont Saint-Michel are the same distance from Durham Cathedral. The historic centre of Dublin is on the Skellig Durham line, and the Thornborough henges are on the Durham Mont Saint-Michel line. Skellig Michael, Saint Michael's Mount and the Mont saint Michel are almost aligned.

La cathédrale de Durham se trouve au centre d'un cercle qui traverse Skellig Michael et le Mont Saint-Michel. Une ligne reliant la cathédrale de Durham au Mont Saint-Michel passe par l'île de Lundy. Une ligne reliant la cathédrale de Durham au Mont Saint-Michel passe par les henges de Thornborough. Une ligne reliant la cathédrale de Durham à Skellig Michael passe par le Trinity College de Dublin et près de la cathédrale Saint-Patrick.

La ligne reliant le Mont-Saint-Michel à Avebury

Le côté est du henge d'Avebury est précisément aligné avec Old Sarum, Salisbury et le Mont-Saint-Michel, sur une ligne d'azimut 175,41. Cette ligne est très proche de la ligne Stonehenge d'Avebury, dont l'azimut est 176,32. La ligne reliant le côté est du henge d'Old Sarum au Mont-Saint-Michel traverse directement la cathédrale de Salisbury, qui a été déplacée d'Old Sarum à Salisbury.

Pourquoi la cathédrale a-t-elle été déplacée ? Que savaient les évêques normands de cet alignement ? Ont-ils tenté de le préserver en y installant la nouvelle cathédrale ? Ce déplacement était-il uniquement motivé par le désir de se protéger des vents froids d'Old Sarum ? Quel était l'intérêt de cette histoire du cerf blanc abattu à l'emplacement de l'actuelle cathédrale de Salisbury ? Peut-être que cet alignement leur était familier et qu'il était important pour eux.

L'alignement anglais de Saint-Michel n'est qu'un des nombreux tracés du lever du soleil du 15 mai.

Il existe plusieurs tracés du 15 mai, par exemple de Skellig à Dublin et Durham (la cathédrale de Durham étant remarquable car elle se trouve à la même distance du Mont-Saint-Michel que Skellig Michael, et presque parfaitement au nord du Mont-Saint-Michel), du Mont-Saint-Michel à Glastonbury et Avebury. Il existe également des tracés du 15 mai de la cathédrale de Rouens à la cathédrale d'Amiens, du tumulus Saint-Michel au tumulus de Kerkado et à Rennes, de Kermario à la cathédrale de Rennes, et de la cathédrale de Chartres à la cathédrale de Meaux. Il existe tout un réseau à découvrir, qui, pour l'essentiel, ne subsiste que dans les édifices religieux médiévaux, mais le réseau lui-même doit être aussi ancien que Stonehenge.

Cela suggère une transmission du savoir au fil des siècles, car certains de ces lieux ont une importance certaine au Néolithique, tandis que d'autres sont des églises et cathédrales médiévales. Ce réseau a-t-il été tracé il y a des milliers d'années et conservé dans son ensemble, avec sa logique, ou les différents lieux qui le composaient ont-ils simplement été réadaptés à l'époque romaine, puis chrétienne, et la connaissance du système dans son ensemble a-t-elle été perdue ? Les preuves accablantes, les azimuts précis, les rapports Phi en heures de clarté, les distances quasi identiques et les alignements de cathédrales et de sites préhistoriques suggèrent que l'alignement de Saint-Michel était un vaste paysage géodésique et astronomique intentionnellement façonné. Qu'il ait été conçu par des civilisations anciennes ayant perdu la connaissance des dimensions de la Terre, ou qu'il reflète des principes harmoniques naturels reconnus depuis des millénaires, ce réseau continue d'étonner et de remettre en question notre compréhension de la géométrie sacrée et de l'aménagement paysager.

Conclusion

L'un des résultats les plus marquants de cette étude est la corrélation entre l'alignement et l'azimut du lever du soleil les 14 et 15 mai. Cette date marque un point Phi entre le jour et la nuit de mars et le solstice d'été. Cela suggère une possible intentionnalité, les cultures anciennes ayant pu aligner des sites clés sur ces événements solaires spécifiques.

D'un point de vue plus général, l'alignement semble tisser des liens entre des éléments de différentes époques. La présence de cercles de pierres préhistoriques, de fortifications de l'âge du Fer et d'églises médiévales Saint-Michel témoigne d'une vénération de longue date pour ce chemin. Si certains sites, comme les Hurlers et Avebury, remontent au Néolithique et à l'âge du Bronze, les ajouts chrétiens médiévaux suggèrent une réadoption ultérieure de cette géographie sacrée.

L'alignement du mont Saint-Michel à Avebury est plus qu'une simple ligne droite sur une carte. C'est un fil conducteur reliant différentes époques, paysages et traditions spirituelles. Que cette connexion fût purement symbolique, fonctionnelle pour la navigation ou conçue avec une précision astronomique reste sujet à interprétation. Cependant, la présence de sites significatifs le long de ce chemin, la corrélation avec les événements solaires et la dédicace répétée à saint Michel suggèrent une conception plus profonde, peut-être délibérée, de la géographie sacrée de Bretagne.

Des recherches plus approfondies sur l'orientation de ces sites et leurs liens avec d'autres alignements, comme la ligne Carn Lês Boel-Avebury, pourraient apporter des éclaircissements supplémentaires sur la fonction et l'importance de cet ancien réseau.

Notes

1 A Temple of the British Druids, With Some Others, Described, by William Stukeley,Abury, a Temple of the British Druids, with Some Others, Described, by William Stukeley—A Project Gutenberg eBook

Tout est beau de folies douces. Comment passer son temps, ses loisirs dirions-nous aujourd'hui, pour le "perdre" à déplacer des tonnes de pierres juste pour des lignes droites, des cercles virtuels mais réels, reliés à d'autres lignes droites virtuelles mais réelles avec les astres ! horizontalement comme verticalement ! c''est juste un passe-temps fort coûteux en termes de logistiques, d'études et d'applications, impliquant toute la société. On comprend que les savants scientifiques soient dubitatifs, à leur crédit. Et comme tout aujourd'hui est construit n'importe où et surtout n'importe comment, parfois avec n'importe qui et n'importe quoi comme matériaux, difficile d'imaginer des déplacements de plusieurs centaines de kilomètres sans aucune utilité que la seule beauté des chiffres... virtuels qui plus est…